「詐欺に遭ってしまったけど、騙されたお金を取り戻す方法はあるのか」「返金のためには具体的に何から始めればいいのだろう」と疑問を持っている投資詐欺などの詐欺被害者は多いのではないでしょうか。

詐欺に遭ってしまった際に、先に連絡すべきところは以下になります。

投資話を持ちかけてくる投資詐欺や、ネット上の恋人からお金を騙し取るロマンス詐欺などの詐欺行為に対しては、警察でも注意を促しています。

では詐欺に遭ってしまった場合、お金は取り返せるのでしょうか。簡単ではありませんがあなたの財産を取り返す方法が無いわけではありません。

万一被害に遭ってしまったときは、この記事に記載している方法を参考に返金方法を試してみましょう。

当メディアではLINEで相談を承っております。気になる方は、下記のリンクからラインを登録してください!

【投資やロマンス詐欺の疑いがある方へ】

各種詐欺の相談先は、ファーマ法律事務所がおすすめです。

ファーマ法律事務所には、ネット詐欺に強い弁護士が在籍しています。

詳しくはファーマ法律事務所公式サイトをご覧ください。

▶ファーマ法律事務所の公式サイトはこちら

\0円で相談する/

関連記事

▷FX詐欺の手口

▷マッチングアプリで投資詐欺

▷投資詐欺の手口

▷情報商材詐欺の手口と返金方法

詐欺で騙されたお金は取り返すこともできる!

詐欺被害に遭ったときに、お金を取り返せるケースと取り返せないケースを解説します。

詐欺被害に遭ったときに、お金を取り返せるケースと取り返せないケースを解説します。

詐欺に遭った場合、もっとも気になるのは騙し取られたお金を取り返すことができるのかということです。残念ながら全てのケースでお金を取り戻せるわけではありません。

騙されたお金を取り返せるケース

詐欺被害者の救済には、さまざまな法律や手段が存在しています。どのような場合にお金を取り返せる可能性があるのでしょうか。

具体的には以下のようなケースが考えられます。

- 詐欺行為に利用された口座に残高が残っている場合

- 加害者の身元が判明している、連絡を取れる場合

- 詐欺行為が刑法の詐欺罪に該当する場合

銀行振込による詐欺被害を受けた場合、振り込め詐欺救済法を使って返金を受けられる可能性があります。しかし、この制度での返金は口座に残金ある場合に限られます。

加害者と連絡が取れるのであれば、加害者との直接交渉で返金させられる可能性があります。返金に応じない場合は支払い督促や民事訴訟などで返金を求めることも可能です。

警察に告訴し、刑事事件として立件された場合、加害者が示談を持ち掛けてきて返金を申し出ることもあります。

詐欺のお金を取り返り返せないケース

さまざまな救済方法がある詐欺被害ですが、以下のような場合には返金を受けられる可能性は限りなく低くなります。

- 詐欺被害に遭ってから時間たっている

- 加害者の身元、所在が不明

- 詐欺の証拠が十分でない

被害発生から月日が経過してしまうと、加害者側が既に入金されたお金を移動させてしまっており、口座に残高が残っている可能性は低くなります。こうなると返金を受けることは難しいでしょう。

加害者の身元不明の場合、相手が分かりませんから返金を求めることもできません。身元が判明していても所在不明であれば同様に返金請求は難しくなります。

詐欺の証拠が不十分だと、それが詐欺であることを証明できません。訴訟を起こすことも警察に被害届を出すことも難しくなり、救済措置を受けられなくなります。

詐欺被害を受けたら早期に対応することが重要になります。「騙されたかもしれない!」と思ったら、早急に専門家に相談しましょう。

\0円で相談する/

詐欺をされた際におすすめの相談先

詐欺に遭ってしまった際に、おすすめの相談先は以下になります。

詐欺に遭ってしまった際に、おすすめの相談先は以下になります。

詐欺に遭ってしまった場合、自力で解決することはほぼ不可能です。「詐欺にあったかもしれない」と思ったら速やかに専門家に相談しましょう。

対応に迷っているうちに月日が過ぎてしまい、相手と連絡が取れなくなったり、証拠を隠滅されてしまえば返金を受けることは困難です。

早急に相談することで返金に繋がる可能性を少しでも高めておきましょう。ここでは、各相談先のメリット・デメリットを解説します。

警察に報告する

詐欺被害に遭遇した場合は、まず警察に報告することが重要です。警察は犯罪に対処する専門機関であり、被害の立証や事件の解決に向けて助力してくれます。

次に、警察に報告するメリットとデメリットです。

警察相談専用電話:#9110

金融庁に相談する

金融庁は金融業に対して監督・指導を行う機関であり、金融詐欺に対する相談も受け付けています。不正業者の行為を把握し、被害を最小限に抑えるために相談することが重要です。

金融庁に相談するメリットとデメリットは、以下の通りです。

弁護士に相談する

詐欺被害を受けた場合、弁護士に相談することで法的なアドバイスを受けられます。被害者の権利を守り、適切な対応を取るためには弁護士の助言が重要です。

次に、弁護士に相談するメリットとデメリットです。

\0円で相談する/

詐欺師から騙されたお金を取り戻す方法

ここでは詐欺で騙し取られたお金を返金してもらうための具体的な方法をいくつかご紹介します。

ここでは詐欺で騙し取られたお金を返金してもらうための具体的な方法をいくつかご紹介します。

- 振り込め詐欺救済法を利用する

- 加害者と協議する

- 支払督促を行う

- 訴訟を起こす

振り込め詐欺救済法では、銀行が犯罪利用口座を凍結したあと、銀行に対して返金申請を行います。

加害者と連絡が取れる場合には、加害者と協議して被害金額の返金を求めましょう。加害者側がトラブル拡大を避けるために返金に応じる可能性があります。

支払督促は、裁判所から加害者に対して返金するよう督促が行われる制度で、加害者が返金に応じない場合、裁判所に支払督促を申し立てて返金要求できます。

加害者が返金に応じなければ訴訟を起こすことも可能です。しかし、訴訟で返金を求めるには詐欺行為を被害者側が立証する必要があります。

\0円で相談する/

詐欺師からお金を取り返すために準備するもの3選

返金してもらうために準備すること3つを紹介します。

返金してもらうために準備すること3つを紹介します。

詐欺に遭って返金を受けるためには、詐欺を立証する資料集めて迅速に対応することが大切です。時間が経ち過ぎていたり、十分な資料が残されていない場合には被害金を取り返すのはほぼ不可能といえます。

詐欺師の連絡先や住所などの基本情報

詐欺に遭ってしまったら、まず加害者の情報を集めましょう。

加害者の氏名、住所、連絡先はもちろん、可能であれば勤務先や口座情報など、できる限りの多くの情報を集めてください。

これらの情報は支払い督促を行う場合や訴訟を起こす場合でも必須となり、返金を求める際にもっとも重要な情報になります。

相手がプロの詐欺師で入金後に音信不通になった場合など、加害者についての情報が不足している場合は、残念ながら返金を受けられる可能性は少なくなります。

自身が受けた被害の資料

詐欺師に返金請求するにあたり、被った被害の内容と具体的な被害額などを示す資料も必要になります。

例としては契約書、請求書、通帳記録などがありますが、その他にも何か被害を裏付けるような資料がある場合はしっかりと保管しておきましょう。

資料が不足していて被害が認定できない場合、弁護士には打つ手がありませんし、警察に被害届を出すこともできません。

そうなると返金を受けられる可能性はほぼ無くなってしまうので、被害の詳細を証明できる資料はできる限り用意しましょう。

事実確認ができる資料や証拠

詐欺に使用された説明資料をはじめ、加害者とのやり取りのメールや通話の録音記録なども保存しておきましょう。

自分がどのようにして詐欺被害にあったのか、なぜ詐欺だと言えるのかを示す証拠は大変重要です。

これが無ければそもそも詐欺にあったことを証明できませんし、当然返金請求もできません。

自分がどのような説明を受けて書類を交わし、いつお金を指定口座に振り込んだのかなど、詐欺被害の詳細な経過を示せるようにしておきましょう。

\0円で相談する/

【要注意】よくある投資詐欺のケース3選

国際ロマンス詐欺、マルチ商法、仮想通貨関連の詐欺について解説します。

国際ロマンス詐欺、マルチ商法、仮想通貨関連の詐欺について解説します。

金融庁が公表している「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等によれば、令和4年7月1日~9月30日の相談には、詐欺的な投資勧誘に関するものが1,645件あり、そのうち1,307件では何らかの被害を被ったとされています。

年々被害数が増加している投資詐欺ですが、一口に投資詐欺と言ってもその手法には様々なものがあり、被害に遭わないためには注意が必要です。

投資詐欺のイメージ例は以下の通りです。

国際ロマンス詐欺 – 恋愛感情に持ち込まれる

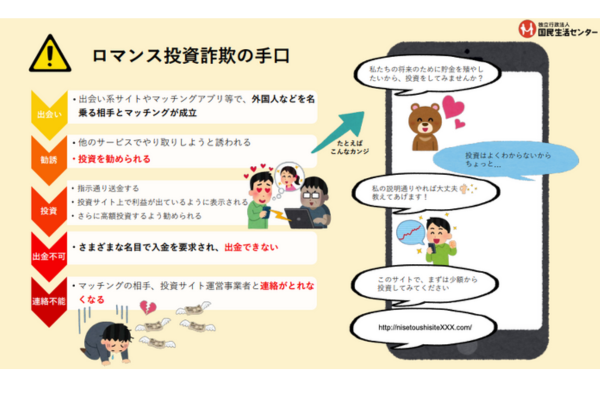

国際ロマンス詐欺とは、FacebookなどのSNSやマッチングサイトで知り合った外国人が、ネット上で被害者との恋愛関係を演出し、最終的には金銭を騙し取る詐欺行為です。

日本における具体的な被害額の統計はありませんが、2022年の7月には山梨県警が下記2件の詐欺被害を公表しています。

- 50代の男性がSNSで外国籍の女を名乗る者から、FX取引による投資話を持ち掛けられて合計1億5,402万円を振り込んだ。

- 40代女性がマッチングアプリで海外育ちの日本人をかたる男と知り合い、FX取引による投資話を持ち掛けられて合計2,299万円以上を振り込んだ。

このようにネットを通じて恋愛関係になり、金銭を奪われる詐欺は世界中で多発しています。知らない外国人から投資を持ち掛けられても絶対に応じないようにしましょう。

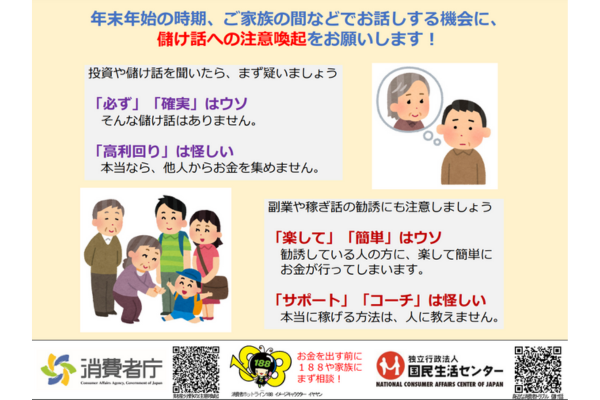

また、国民生活センターでは以下のような情報を提供しているので、信頼できる機関で情報を収集してみてください。

出典:国民生活センター

出典:国民生活センター

マルチ商法 – 怪しいセミナーやグループに注意

ファンド型投資商品などへの投資を持ち掛けられるマルチ商法による被害もあります。

消費者庁が公表する「マルチ商法に関するトラブル」によれば、2018以降、投資など具体的な商品がない「モノなしマルチ商法」による被害相談は、商品を買わされるマルチ商法よりも多くなっています。

傾向としては20代の若者を中心に被害が広がっており、国民生活センターは2019年に「モノなしマルチ商法」に関する注意喚起を発信しています。

出典:国民生活センター

出典:国民生活センター

特に、自称「成功した投資家」が主催するような怪しげなセミナーや、資産が増えることを強調して投資を勧誘してくるようなグループには気を付けましょう。

収入がなかなか増えない今、投資で大きな利益が出せると聞けば飛びつきたくもなりますが、うまい話には裏があると思うようにしてください。

仮想通貨関連の詐欺 – 知らない取引所は危険

仮想通貨(暗号資産)関連の詐欺は注意が必要な手口のひとつです。

独立行政法人国民生活センターが公開している相談件数の推移では、2021年の相談件数は6,350件とされており、2020年の3,347件からほぼ倍増しています。

仮想通貨への投資を促すものや、セミナー等で勧誘されるもの、知人から仮想通貨への投資話を持ち掛けられ、入金後に引き出しできなくなるものなど手口は多岐に渡ります。

仮想通貨詐欺に遭わないためには、以下のことに気をつけ、投資話を持ちかけられてもすぐに投資しないことが重要です。

- 金融庁・財務局での登録の有無など、暗号資産交換業者の情報を確認する

- マッチングアプリ等で知り合った人から投資の勧誘を受けても安易に投資しない

\0円で相談する/

まとめ:詐欺で騙されたお金は一人で悩まず取り戻す方法を試そう!

詐欺被害を受けないためには、日ごろから注意して怪しい投資話に乗らないことが一番ですが、それでももし被害を受けてしまった場合、取り返す方法を試してみましょう。

詐欺被害を受けないためには、日ごろから注意して怪しい投資話に乗らないことが一番ですが、それでももし被害を受けてしまった場合、取り返す方法を試してみましょう。

現実には騙し取られたお金が帰ってくるケースは決して多いとは言えません。しかし、何もしなければお金は確実に帰ってきません。

たとえ僅かなな可能性であったとしても、取り返すための手段を試してみることをおすすめします。

\0円で相談する/