劇場型詐欺は、緻密なシナリオと役割分担で、ターゲットをだます犯罪です。

巧妙な手口と心理操作により、多くの人が被害に遭っています。

この記事では、劇場型詐欺の具体的な手口や事例、その対策や被害に遭ってしまった時の対処法などを徹底的に解説します。

【劇場型詐欺の疑いがある方へ】

劇場型詐欺の相談先は、ファーマ法律事務所がおすすめです。

ファーマ法律事務所では、ネット詐欺に強い弁護士が無料で相談に乗ってくれます。

詳しくはファーマ法律事務所公式サイトをご覧ください。

▶ファーマ法律事務所の公式サイトはこちら

\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/

※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。

※個人情報を不正利用することは一切ありません。

劇場型詐欺とは?不安につけ込んでターゲットを騙す犯罪

劇場型詐欺とは、複数の詐欺師が役割分担をしながら、物語のようにシナリオに沿ってターゲットをだます詐欺です。

ターゲットの不安や同情心を悪用して冷静な判断力を奪い、お金を払わざるを得ないような状況に持っていきます。

ここでは、劇場型詐欺の特徴について詳しく解説します。

あらかじめ作成されたシナリオにもとづく役割分担が特徴

劇場型詐欺とは、どのように進んでいくのでしょう?

劇場型詐欺では犯人グループが役割分担し、舞台劇のように巧みに被害者を信用させます。

例えば、以下のような流れ(※あくまでも簡略化したもの)で、詐欺が進行します。

- 主犯格の詐欺師がターゲットに接触。

- 弁護士や警察官などを装う詐欺師が登場。

- 「今すぐにお金を振り込まないと大変なことになる」などと、ターゲットの不安や恐怖心をあおるような言葉を巧みに使い、心理的に追い詰める。

- お金を振り込ませる。

劇場型詐欺のシナリオは、ターゲットが疑念を抱かないように、細部まで作り込まれているのがポイントです。

「契約を勧める役」「その契約を信用させる役」「買い取る役」など、さまざまな役割を演じる詐欺師が次々と現れてターゲットの感情を揺さぶります。被害者の驚きや不安を煽って判断力を鈍らせる、心理操作を駆使するのも特徴です。

それにより、ターゲットは、普通に考えればおかしな状況を考える冷静さを失い、だまされていくのです。

ターゲットに合わせた嘘のストーリー、その内容とは?

劇場型詐欺では、ターゲットの属性や関心に合わせて嘘のストーリーが作り込まれます。

未公開株や社債を「代わりに買ってほしい」と持ちかける代理購入型、警察や役所になりすまして架空の調査や被害防止を装う公的機関装い型、過去の被害回復を名目に新たな契約を迫る被害回復型など、さまざまなシナリオでターゲットを騙します。

詐欺師たちは巧みに役割を分担し、状況を客観的に見ることが難しくなるような心理状態を作り上げるのです。具体的な流れは各手口で紹介しますが、さまざまな形態があるので注意が必要です。

\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/

※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。

※個人情報を不正利用することは一切ありません。

劇場型詐欺の代表的な5つの手口

劇場型詐欺は、その人の属性や関心に従い、複数の詐欺師が役割を分担してターゲットに近づき、信用させてお金をだまし取る手口が一般的です。

例えば、「子供を装う」「勧誘型」「代理購入型」「被害回復型」など、ターゲットの属性や関心を悪用するなどのパターンです。

この項目では、劇場型詐欺のより具体的な手口について解説していきます。

劇場型詐欺の手口①|子ども装い型

例えば、警察を演じる詐欺師が、親元に電話し「痴漢犯罪を行ったため、示談金が必要」などと告げます、さらには弁護士役や被害者役が登場し、臨場感を出す演出も見られます。

親は、子供の困った状況をなんとしても早く救ってあげたいとの想いから、ついお金を振り込んでしまいますが、いけません。

このような子供を装う劇場型詐欺に遭遇したら、感情に流されない冷静な判断力が求められます。おかしな点がないか、よく話を聞くようにしましょう。

詐欺師の声や情報だけに流されずに、子供の電話に直接連絡したり、警察に相談したりといった対処が必要です。

劇場型詐欺手口②|勧誘型

例えば、ある業者を装って、「老人ホームを譲ってほしい」との話を持ち掛けられたので、承諾すると、「あなた名義の申し込みが必要なので、お金を振り込んでほしい」などと、お金を振り込ませる手口です。

そのほかにも、「介護施設に入る権利があるので、名義を譲るのに1,000万円を振り込んでほしい」といった手口もあります。

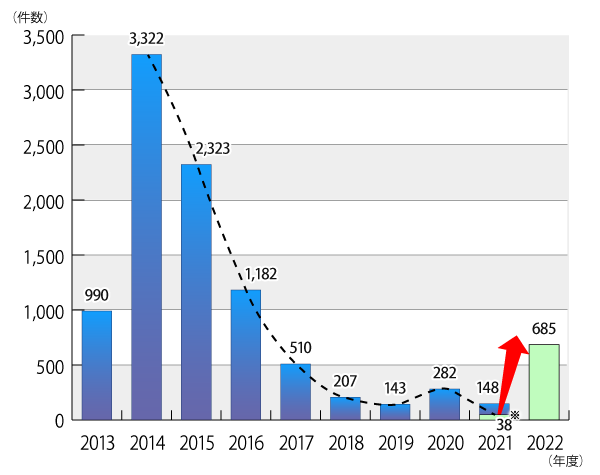

国民生活センターによると、勧誘型は2014年度から2015年度に急増し下火になってきたものの、2022年頃から再び増加しはじめたとのことで、注意喚起しています。

引用元:高齢者を狙った劇場型勧誘再び!?「老人ホーム入居権」を譲ってほしいという詐欺電話に注意!(発表情報)_国民生活センター

劇場型詐欺の手口③|代理購入型

「値上がり確実!」「必ず儲かる!」などの言葉を強調して、ターゲットに株や社債を購入させようと仕向けていきます。

下記のようなパターンです。

- Aという会社からパンフレットが郵便で送付され、優良物件などの購入勧誘がある。

- Bという人物から連絡があり、「A社の販売する物件は後々価値が出てくる優良物件だ。代理で購入してくれたら弊社が倍額支払う」などと言ってくる。

- 老後の資産になると考え、お金を払ってしまう。

しかし、お金を払ってしまったあとに、物件は嘘であると判明。そこではじめて、詐欺だったことに気づくのです。絶対に儲かるのであれば、本人が購入すればいいものをなぜ他人が購入するのを煽るのか…儲け話を持ちかけられたら、まずは冷静になってよく考えてみましょう。

劇場型詐欺の手口④|被害回復型

たとえば、集団訴訟の一団などを装い、「手数料を支払えば、被害を取り戻せる」などと語り、ターゲットに近づいてくるのが特徴です。

話を持ち掛けられたターゲットは、過去に遭った被害を取り戻したい気持ちから、つい話に乗ってしまいますが、手数料を払えば被害を取り戻せるようなことはありません。

詐欺集団は、過去に特殊詐欺などの被害にあった方の名簿を闇業者から購入して、把握している場合があるので、注意してください。

1度被害に遭った方は、警戒しておくとよいでしょう。

劇場型詐欺の手口⑤|公的機関装い型

具体的には、名前を使い「お金を取り戻す」「被害調査をしている」「未然に防ぐための助言がしたい」などと電話で連絡をしてきて、別の契約を締結させようとするものです。

公的機関から委託を受けた外部機関という設定もあり、被害者が信用してしまう構造になっています。

\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/

※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。

※個人情報を不正利用することは一切ありません。

劇場型詐欺の5つの事例

劇場型詐欺の事例は後を絶ちません。子供、代理購入、公的機関、被害回復など、手口は多様化しています。

このような劇場型の被害に遭わないようにするためにも、過去の事例から手口を学び、対策を講じることが重要です。

わかりやすい事例を知ることで、「どのような手口が使われるのか」「どのような人物がターゲットになりやすいのか」などを把握できますし、自分自身や周囲の人々が被害に遭わないように、注意できるでしょう。

事例1:個人情報流出の不安をあおる劇場型詐欺

1つめは、個人情報流出への不安につけ込み、高額な削除費用をだまし取る劇場型詐欺の手口の事例です。

ある被害者は、県の消費生活センターを名乗る人物から、個人情報が悪徳な業者間へと流出しているとの連絡を受けました。個人情報の削除を専門にする会社を紹介され、手数料を要求されたとのことです。

事例2:未公開株を巡る劇場型詐欺

証券会社を名乗り未公開株の購入を持ち掛ける、劇場型詐欺の事例です。

具体的には、下記のような内容です。

- A社から「近々上場するB社の株があるから購入してほしい」との連絡があったので断ったが、「値上がり確実」と言われ、後日パンフレットが送られてきた。

- 後日、C社から「B社の株をお持ちなら買い取らせて欲しい」と連絡があり、B社株を購入してしまう。

- B社の株券を受け取ったが、C社とその後連絡がつかなくなり、詐欺だと気づく(A社とC社がグル)。

他にも「証券取引等監視委員会」と称する嘘の連絡先を教えられ、「上場の予定がある」などと伝えられて購入に至るケースもあります。

事例3:古銭購入を巡る劇場型詐欺

古銭販売会社から高額な代金を請求される、劇場型詐欺の事例もあります。

古銭の販売業者を名乗る者からパンフレットが送られて来た前後に、他の業者から連絡がきて、「古銭を買えるのは、送られてきた人だけ」などと、名義貸しや代わりの購入を持ち掛けられるといった手法です。

実際の被害例では、名義貸しを承諾した途端に違法性を指摘してきて、「違法を逃れるためにはお金の支払いが必要」と、振り込みを要求。

お金を支払ったものの、連絡が取れなくなってしまったとの被害が報告されています。

事例4:容疑者と偽り現金を騙し取る劇場型詐欺

警察官や検察官などを名乗り、「容疑者になっている」と不安を煽り、現金を振り込ませる劇場型詐欺もあります。

警察を装った詐欺師が、「組織犯罪グループに不正に口座が使われていたようだ」などと語り、別の偽警官に調べさせ、事実があるように仕立て上げる手法です。

このような詐欺は近年増えてきており、幅広い年代の人が被害に遭っています。

「料金未納により、2時間後に電話が使用できなくなります」という自動音声ガイダンス電話が多くの方にかかってきています。その後、警察をかたり「あなたは容疑者」という詐欺を仕掛けます。被害に遭う年齢も30代~70代と幅広いのが特徴です。

引用元:猛威をふるう警察をかたる劇場型の詐欺 被害は30代~70代と幅広い いかにして身を守るべきなのか #専門家のまとめ(多田文明) – エキスパート – Yahoo!ニュース

事例5:老人ホーム入居を巡る劇場型詐欺

老人ホームの入居権の取得を利用した劇場型詐欺の事例もあります。

具体的には、「あなたに、老人介護施設の入居権がある。入居権を譲ってほしいが、本人の申し込みだと証明するために、1,000万円を振り込んでほしい」と迫られたという内容です。

このほかにも、「老人ホームの入居権を譲るのに200万円が必要。支払わないと裁判になる」と、脅しをかけてくるといったものもあります。

このようなパターンでの詐欺電話があっても、お金を払わないようにしましょう。

\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/

※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。

※個人情報を不正利用することは一切ありません。

劇場型投資詐欺から身を守るための対策

劇場型詐欺の被害に遭わないためには、冷静な判断力や情報確認、第三者への相談や公的機関への連絡が必須です。

常に警戒心を持ち、安易に信用しないようにしましょう。

この章では、劇場型詐欺の対策について解説します。

投資話や突然の警察からの連絡にも、冷静になる

劇場型投資詐欺の対策には、常に冷静な判断力を持っておくことが重要です。

劇場型詐欺の特徴は、無理な要求や感情を揺さぶることなので、いったん冷静になることが必要になります。

まずは、相手の要求をそのまま受け入れる前に、状況をよく考えて落ち着いて対処しましょう。

警察や銀行などの権威があるところからくる電話に注意する

警察や銀行など、権威ある機関の職員を名乗る人物から突然電話がかかってきた場合、警戒が必要です。なぜなら劇場型詐欺では権威のある期間を名乗り、言葉巧みにターゲットを信用させて、お金をだまし取る手口がよく使われるからです。

例えば、警察を名乗る人物から、「あなたの口座が犯罪に利用された」「逮捕されたくなければ、今すぐお金を振り込んでください」といった電話がかかってくるパターン。

このような電話がかかってくると、多くの人は動揺し、冷静な判断力を失いがちですが、決して焦ってはいけません。

警察や銀行などの職員が、電話でお金の振り込みを指示することは絶対にありません。

もしそのような指示があった場合は、詐欺を疑い、警察相談専用電話「#9110」に相談するようにしましょう。

投資の基本について学んでおく

劇場型詐欺に遭わないようにするには、基本的な投資知識を学ぶことが大事です。

基本的な投資知識を学んでいれば、明らかにおかしな点に気づくからです。

例えば、「この未公開株は将来有望な株だから、すぐに500万円が稼げる。まずは数百万で購入してくれないか」といった、投資話です。

投資には、リスクとリターンがあるものなので、確実に儲かる投資は世の中にはありません。注意しましょう。

一般の投資家に未公開株の販売を行えるのは、未公開株の発行会社や登録を受けた証券会社に限られます。

相手の話を聞かない|自動録音機能付きの電話機の導入

劇場型投資詐欺から身を守るためには、相手の話を聞かないのが有効な手段です。

相手の話に乗ってしまうことにより、冷静さを失ってだまされてしまうからです。

そのための対策として、留守番電話は有効です。詐欺師は、自分の声が残ることを嫌うため、常に留守番電話にしておくことで、被害を防げるでしょう。

電話に出る際には、相手が誰かを確認してから出るように習慣づけるのも良い方法です。

自治体によっては、電話機の呼び出し音の鳴る前に「通話を録音します」とのメッセージを流す機能付き、自動通話録音機を無料で貸し出しています。

詐欺の最新の情報を確認しておく

劇場型詐欺の被害に遭わないようにするには、常に最新の手口や事例を把握しておくことが重要です。

テレビやインターネットのニュース、警察庁のwebサイトや国民生活センターなどを定期的にチェックし、情報収集を心がけましょう。

劇場型詐欺の手口は日々巧妙化しており、過去の事例が通用しない場合もあります。

常に最新の情報を得ることで詐欺の手口を見抜き、冷静な判断を下せる可能性が高まるのです。

近年はAIを活用した詐欺被害が多数報告されています。テクノロジーの進歩とともに従来の劇場型詐欺とは異なる形式が生まれる可能性が高いです。常に最新情報をキャッチしましょう。

\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/

※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。

※個人情報を不正利用することは一切ありません。

もし被害に遭ってしまったら?対処法を解説

万が一、劇場型詐欺の被害に遭ってしまった場合は、泣き寝入りする必要はありません。

被害に遭ってしまったら、警察や関係機関に相談して、被害を最小限に抑えましょう。

この章では、被害に遭ってしまった時の対処法を紹介します。

被害に遭ってしまった時の対応

劇場型詐欺の被害に遭ってしまった場合は、まず冷静になりましょう。

そして、すぐに警察や弁護士に相談し、被害状況を説明してください。

また、証拠となるものは、できるだけとっておきましょう。

証拠を残しておくことで、警察や弁護士への相談がスムーズにできるからです。

証拠として残しておくものは、例えば下記のようなものです。

- 犯人とのやりとりの記録

- 受け取った封筒や商品の保管

- SNSのスクリーンショット

SNSなどのデジタルデータは、時間と共に消失してしまう可能性があるため、紙に印刷しておくことをおすすめします。

これらの証拠を残すことで、警察や弁護士への相談がスムーズに進みます。

被害を最小限に抑えるために早急な対応を!

劇場型詐欺の被害に遭ってしまった場合は、一刻も早く適切な対応を取ることが重要です。

時間が経てば経つほど、犯人の特定が難しくなり、被害回復も難しくなります。

そのため、被害に気づいたらためらわずに、警察や弁護士に相談しましょう。

また、金融機関への連絡も必要です。口座の凍結や振込の停止などの措置を講じることで、さらなる被害拡大防止になります。

これらの措置は、あなたの財産を守るだけでなく、犯人の資金源を断つことにもつながります。

「まさか自分が詐欺に遭うなんて」との信じられない気持ちや、「だまされた自分が悪い」という自責の念から、誰にも相談できずに一人で抱え込んでしまう方がいます。

しかし、泣き寝入りは絶対にしないでください。

一人で悩まず誰かに相談する

劇場型詐欺の被害に遭ってしまった場合、誰かに相談することが非常に大切です。

信頼できる人に相談することで、精神的な支えを得られるだけでなく、客観的な意見やアドバイスをもらうことができるからです。

また、専門家や相談機関に相談するのも有効です。

- 例えば、警察や弁護士などの専門家は、被害回復に向けた具体的なアドバイスやサポートをしてくれます。

- また、国民生活センターや金融庁などの相談機関は、同様の被害事例がないか確認したり、今後の対策についてアドバイスをしたりしてくれます。

さらに、家族や友人など、信頼できる人に相談することで、精神的な支えを得られるだけでなく、客観的な意見やアドバイスももらえるでしょう。

周囲に相談することは決して恥ずかしいことではありません。

むしろ、早期の相談と対応が、被害回復への道を拓きます。

\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/

※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。

※個人情報を不正利用することは一切ありません。

まとめ|劇場型詐欺に遭わないために

本記事では、劇場型詐欺の具体的な手口、事例、そして対策について徹底的に解説してきました。

劇場型詐欺は、巧妙なシナリオと役割分担でターゲットをだまし、金銭や個人情報を奪い取る悪質な犯罪です。

複数の詐欺師が役割分担をしながら、物語のようなシナリオに沿ってターゲットをだますといった特徴があります。

一人ひとりが防犯意識を高め、情報共有することで、安全で安心な社会を実現しましょう。

ファーマ法律事務所は、劇場型詐欺をはじめとした近年横行する詐欺の案件を多数取り扱っている法律事務所です。

怪しいと思ったらまずはご相談ください。

【劇場型詐欺の疑いがある方へ】

劇場型詐欺の相談先は、ファーマ法律事務所がおすすめです。

ファーマ法律事務所では、ネット詐欺に強い弁護士が無料で相談に乗ってくれます。

詳しくはファーマ法律事務所公式サイトをご覧ください。

▶ファーマ法律事務所の公式サイトはこちら

\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/

※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。

※個人情報を不正利用することは一切ありません。

こちらの記事に掲載されている情報は 時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので予めご了承ください。

当サイトに掲載している情報は、運営者の経験・調査・知識に基づいて提供しており、できる限り正確で最新の情報をお届けするよう努めております。しかし、その正確性・完全性・有用性を保証するものではありません。

当サイトの情報を利用し、何らかの損害・トラブルが発生した場合でも、当サイト及び運営者は一切の責任を負いかねます。最終的な判断や行動は、閲覧者ご自身の責任において行っていただくようお願いいたします。

日本の法律に基づいた一般的な法的情報・解説を提供するものであり、特定の事案に対する法的アドバイスを行うものではありません。実際に法的な問題を解決する際は、必ずご自身の状況に応じて弁護士等の専門家に直接ご相談いただくようお願いいたします。

当サイトの情報は予告なしに変更・削除されることがあります。また、掲載された外部サイトへのリンク先なども、時間の経過や各サイト側の更新等によってアクセスできなくなる可能性があります。

本サイトの情報を利用・参照したことにより、利用者または第三者に生じたいかなる損害・トラブルに関して、当事務所は一切の責任を負いかねます。具体的な法的判断や手続きを行う際は、必ず専門家との個別相談を行ってください。