Facebookは世界中のユーザーが利用する人気のSNSですが、その利便性を悪用した詐欺の手口も増えています。

フィッシング詐欺やなりすまし詐欺、ロマンス詐欺など、巧妙な方法で個人情報や金銭を騙し取るケースが多発しており、知らず知らずのうちに被害に巻き込まれる可能性もあります。

本記事では、Facebook上でよく見られる詐欺の種類とその見分け方、被害に遭わないための対策、万が一詐欺に引っかかってしまった場合の対処法について詳しく解説します。

安全にFacebookを利用するために、詐欺の手口を知り、適切な対応を心がけましょう。

Xでの詐欺に関しては、こちらの記事をご覧ください。

【Facebook詐欺の疑いがある方へ】

Facebook詐欺の相談先は、ファーマ法律事務所がおすすめです。

ファーマ法律事務所では、ネット詐欺に強い弁護士が無料で相談に乗ってくれます。

詳しくはファーマ法律事務所公式サイトをご覧ください。

▶ファーマ法律事務所の公式サイトはこちら

\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/

※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。

※個人情報は、ご本人に連絡すること以外に一切利用しません。

Facebookなど…SNS投資型詐欺が増えている現状

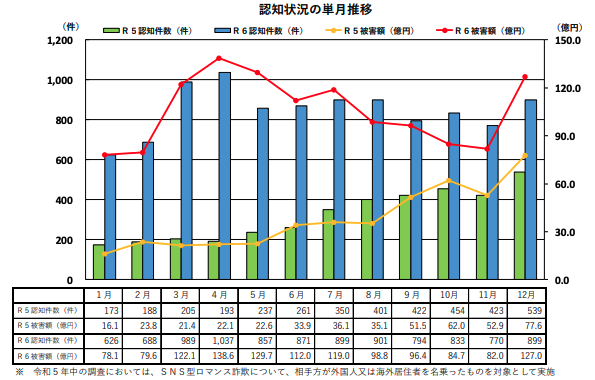

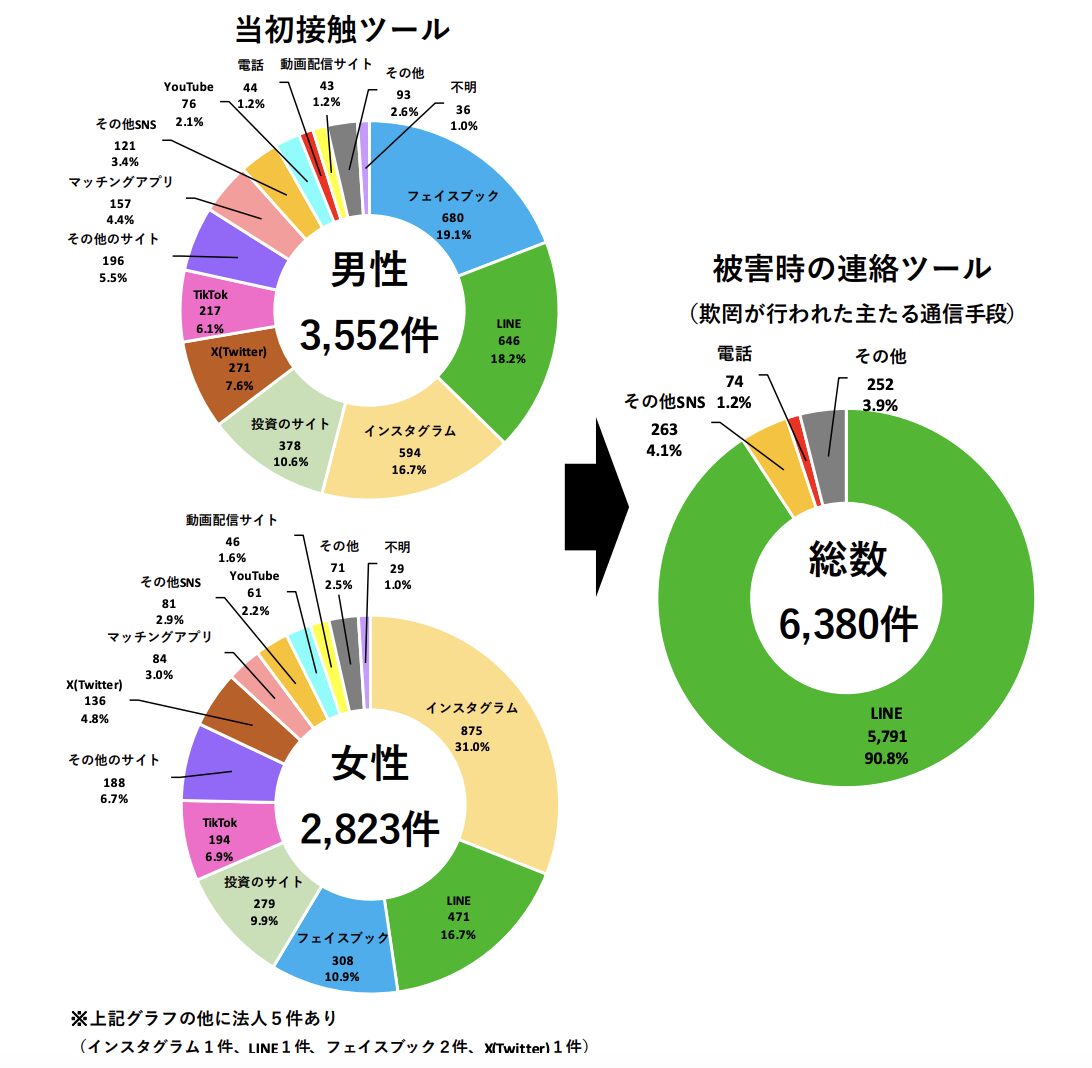

警察庁の発表によれは、SNSを介した投資詐欺「SNS型投資詐欺」が近年増加傾向にあります。

2023年後半に顕著に増えており、2024年は年間の認知件数が6,380件、被害額は871.0億円にものぼりました。

Facebookの被害も少なくありません。

以下は、犯行に使われたSNSに関する情報ですが、男性の場合は当初接触ツールとして最も多いのがFacebook(680件、19.1%)となっています。

多くの詐欺師はFacebookにて接触し、連絡手段をLINEに移してから詐欺行為を行います。

\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/

※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。

※個人情報は、ご本人に連絡すること以外に一切利用しません。

よくあるFacebook詐欺の手口・種類

Facebookは世界中の人々とつながることができる便利なSNSですが、その一方で詐欺の温床にもなっています。

特に、個人情報の悪用や金銭を騙し取る手口が増えており、知らずに被害に遭ってしまうケースが後を絶ちません。

詐欺師は、公式を装った偽のメッセージを送ったり、親しみやすいアプローチで信用を得た後に金銭を要求したりするなど、巧妙な方法でターゲットを狙います。

では、Facebookで頻繁に発生する詐欺の手口について詳しく解説します。

投資詐欺

FacebookやインスタグラムなどのSNSにおいて、堀江貴文氏や前沢友作氏などの著名人の名前・写真を無断使用した詐欺が増えています。

特に悪質なのが、著名人の写真を無断使用した広告が掲載され、LINEなどに誘導した後、多額の金銭をだまし取る手口です。

被害額は最大で1億円を超える事例も報告されています。

この状況を受け、被害者たちはプラットフォーム運営元のメタ社に対して損害賠償を求める訴訟を起こしています。これに対してメタ側は自動検知システムによる対策を行っているとしつつ、内容の真実性確認義務はないと反論。

このような詐欺は、一見すると著名人による公式な発信だと勘違いしてしまいがちなため、注意しなければなりません。

Facebook上での著名人を騙る投資詐欺に関しては、こちらの記事で詳しく解説しております。

フィッシング詐欺

Facebook公式からの警告やログイン通知を装ってユーザーを偽のログインページに誘導し、ID・パスワード等を詐取するフィッシング詐欺が確認されています。

詐欺師は「アカウントのセキュリティに問題があります」や「ログインしないとアカウントが停止されます」などのメッセージを送ることで不安を煽り、偽サイトにアクセスさせようとします。

この手口によりアカウントを乗っ取られ、ひいては金銭被害(勝手な購入や送金)につながるケースもあります

なお、単にログイン情報を騙し取る行為自体は刑法上の「詐欺罪」(人を欺いて財物を交付させる行為)には直ちに該当しませんが、取得した情報を悪用して財産上の不法利益を得た場合には、電子計算機使用詐欺罪や不正アクセス禁止法違反等の犯罪となります。

ロマンス詐欺

ロマンス詐欺は、恋愛感情を利用して金銭を騙し取る手口です。

詐欺師は魅力的なプロフィール写真を使い、外国人やエリート層、美男美女を装って友達申請を送ります。

メッセージのやり取りを通じて親しくなり、甘い言葉や愛情表現を多用して信頼関係を築こうとします。

そして、ある程度親密になった頃に「ビジネスの投資資金が必要」「事故に遭って治療費が足りない」などの理由で金銭を要求してきます。

また、「結婚を考えているが、渡航費が必要」といった話を持ちかけるケースもあります。

典型例として、実際に札幌市の70代男性がFacebookで知り合った女性(実在しない人物)から投資話を持ちかけられ、合計216万円をだまし取られる事件が発生しています。

札幌市南区の70代男性が、交流サイト(SNS)のフェイスブックで知り合った日本人の女性を名乗る人物らから投資話を持ちかけられ、現金計約216万円をだまし取られたことが24日、分かった。札幌南署は恋愛感情を抱かせ金銭を詐取するロマンス詐欺事件とみて調べている。

相手が金銭を求めてきた時点で詐欺を疑い、絶対に送金しないようにしましょう。

Facebookでのロマンス詐欺については、こちらの記事で詳しく紹介しております。

募金や寄付のチャリティー詐欺

募金や寄付のチャリティー詐欺は、社会的な関心の高い出来事や災害を利用して、善意の人々からお金を騙し取る手口です。

Facebook上では、「病気の子どもを助けてほしい」「被災地の復興支援のために寄付をお願いします」といった投稿や広告が表示されることがあります。

投稿には感動的なストーリーや写真が添えられていることが多く、同情心を誘って寄付を促します。

しかし、実際には寄付金が被害者のもとに届かず、詐欺師の懐に入ります。

特に、個人の銀行口座への送金を求めたり、公式な慈善団体の名前を無断で使用していたりする場合は注意が必要です。

あしなが育英会でも、以下のような注意喚起を行っています。

このところ、詐欺の可能性があるお問い合わせが増えております。

多くの場合、身元が不確実な人物や団体などからFacebookやMessengerで友達申請があり、申請承認後、メッセージのやり取りを通して遺産や隠し財産を慈善団体に寄付したいという相談をされ、相談に乗っているうちに個人情報等を要求されたり何かを受け取る依頼をされたりするという流れです。

引用元:【ご注意ください】FacebookやMessengerでの面識のない方からのご寄付の依頼について|あしなが育英会

寄付をする際は、Facebook上の投稿ではなく、信頼できる団体の公式サイトを直接確認し、安全な方法で寄付を行うようにしましょう。

副業詐欺

FacebookやInstagram上で「在宅で簡単にできる高収入の仕事」といった副業に関する広告を出し、応募してきた人を騙して、金銭を支払わせる詐欺も発生しています。

このような詐欺のことを副業詐欺と呼びます。

たとえば在メルボルン日本総領事館によると、SNS上の偽求人に応募した被害者が「オンライン上の旅行プロモーション活動」などと説明され、指示どおりに仮想通貨アプリで入金を続けた結果、最終的に数百万円の損失を被る事例が報告されています。

Facebookやインスタグラムを通じてオンライン・在宅でできる仕事とうたう求人情報(日・英文)が掲載されており、同求人情報に掲載されている連絡先に個別に連絡すると、先方から、勤務内容は「オンライン上の旅行のプロモーション活動」や「ショップのレビュー投稿」と説明され、続いて、ウェブサイトに登録、仮想通貨アプリをダウンロード、仮想通貨で同ウェブサイトに課金するよう指示されます。

SNSを悪用した副業詐欺は増加傾向にあり、一件あたり被害額が1,000万円を超えるケースもあるため、高額報酬をうたう求人情報には十分な注意が必要です。

知人からの友達申請を装うなりすまし詐欺

知人からの友達申請を装うなりすまし詐欺は、実在する友人や家族になりすまして新しいアカウントを作成し、友達申請を送る手口です。

詐欺師は、本人のプロフィール写真や過去の投稿を無断で使用し、あたかも本人であるかのように振る舞います。

申請を承認すると、すぐに個人情報を聞き出そうとしたり、金銭を要求したりするケースがあります。

「スマホをなくして新しいアカウントを作った」「急にお金が必要になった」などの理由をつけて助けを求めてくる場合は特に注意してください。知人から新しいアカウントで申請が来た場合は、直接本人に連絡を取り、本当に本人なのかを確認しましょう。

また、Facebookのプライバシー設定を見直し、自分の友達リストを非公開にすることで、なりすましの被害を防げます。

クーポンコード詐欺

クーポンコード詐欺は、有名ブランドや人気のショップを装い偽の割引クーポンを提供することでユーザーを騙す、フィッシング詐欺の一種です。

Facebook上で「○○周年記念!今なら全員に◯◯円分のクーポンプレゼント!」といった広告や投稿が流れてくることがあります。

リンクをクリックすると、クーポンを取得するために個人情報の入力を求められたり、不審なアプリのインストールを指示されたりします。

情報を詐欺師が悪用し、クレジットカードの不正利用や個人情報の売買につながる可能性があり、非常に危険です。また、クーポンの取得条件として友達へのシェアを促されることがあり、被害が拡大する可能性もあります。

クーポンを利用する際は、FacebookなどのSNSのメッセージではなく、必ず公式サイトや公式アプリを確認し、安全な手段で取得するようにしましょう。

著作権・商標権侵害などの警告詐欺

著作権や商標権の侵害を口実にして、Facebookユーザーを騙す詐欺の手口があります。

具体的には、「あなたの投稿が著作権を侵害しているため、アカウントが停止される可能性があります」「商標権違反が検出されました。確認しないとアカウントが削除されます」といったメッセージが送られてきます。

メッセージには不審なリンクが含まれており、クリックすると偽のFacebookログインページに誘導され、IDやパスワードを盗まれることがあります。

公式の通知に見せかけるために、Facebookのロゴやデザインをそっくりに真似ていますが、送信元のアドレスやリンク先のURLをよく確認すると不審な点が見つかることが多いです。

警告メッセージを受け取った場合は、Facebookの公式サポートページでアカウントの状況を確認し、不審なリンクには絶対にアクセスしないようにしましょう。

プレゼント当選やキャンペーン企画詐欺

プレゼント当選やキャンペーン企画詐欺は、Facebook上で「豪華賞品が当たりました!」と通知し、ユーザーを騙す手口です。

詐欺師は、有名企業やブランドの公式アカウントを装い、「抽選で選ばれました」「先着○名様に無料プレゼント!」といった魅力的なメッセージを送ります。

応募フォームのリンクをクリックすると、個人情報の入力が求められたり、クレジットカード情報の登録を促されたりします。

さらに、当選の受け取り手数料として金銭を要求されるケースもあります。公式なキャンペーンは企業の公式サイトや認証済みアカウントで告知されるため、出どころの怪しいキャンペーンには注意が必要です。

不審なメッセージを受け取った場合は、公式サイトでキャンペーンの有無を確認し、知らないサイトに個人情報を入力しないようにしましょう。

海外在住なら注意!マーケットプレイス詐欺

海外でサービス提供しているFacebookマーケットプレイスは、中古品の売買や個人間取引ができる便利な機能ですが、詐欺の手口も多く存在します。

典型的な詐欺のパターンとして、相場よりも極端に安い商品が出品されていたり、「すぐに支払えば特別価格にする」と急かされたりすることがあります。

購入後に商品が届かない、または説明と異なる不良品が届くことが多いです。

日本ではFacebookマーケットプレイスは利用できませんが、もし海外でマーケットプレイスを利用する際は、現地の評判や売り手・買い手のプロフィールを慎重に確認し、安全な決済方法を利用するようにしましょう。

\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/

※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。

※個人情報は、ご本人に連絡すること以外に一切利用しません。

Facebook詐欺の被害に遭わないための対策

詐欺師は、友達申請やメッセージを利用して個人情報を盗み取ったり、投稿内容からユーザーの生活情報を収集したりします。

そのため、知らない人からの接触には慎重になり、適切なプライバシー設定を行いましょう。

では、Facebook詐欺の被害に遭わないための具体的な対策を紹介します。

不審な友達申請やメッセージは無視する

知らない相手からのメッセージや友達申請は無視し、不審なアカウントはFacebookの運営に報告するようにしましょう。

もし、知人を装った友達申請が届いた場合は、直接本人に連絡して確認することが重要です。

詐欺師は、偽のプロフィールを作成して親しげに話しかけたり、実在する知人になりすまして接触を試みたりすることがあります。

特に、新しいアカウントや共通の友人がほとんどいない場合は注意が必要です。

投稿の公開範囲を狭める

投稿の公開範囲を「友達のみ」または「特定の友達」に設定することで、不要なトラブルを防げます。

Facebookでは、自分の投稿の公開範囲を設定できますが、適切に管理しないと個人情報が詐欺師に悪用される可能性があります。

特に、自分の写真や居住地、勤務先、家族構成などの情報は、なりすまし詐欺やフィッシング詐欺に利用されることがあるため注意しましょう。

また、友達リストの公開設定も見直し、不特定多数に見られないようにしてください。

定期的にプライバシー設定を確認し、自分の情報が安全に管理されているかチェックしましょう。

個人情報を入力しない

Facebookで個人情報を入力する際は、本当に必要な情報なのか慎重に判断し、不審なサイトやアプリには絶対に情報を提供しないようにしましょう。

詐欺師は、偽のキャンペーンやアンケート、プレゼント企画を利用して、名前や住所、電話番号、クレジットカード情報などを収集しようとします。

とにかく個人情報さえ漏らさなければ、被害に遭うことは基本的にないため、少しでも怪しいと思ったら入力しないようにしましょう。

\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/

※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。

※個人情報は、ご本人に連絡すること以外に一切利用しません。

Facebookで詐欺被害に遭った場合の対応

万が一Facebookで詐欺の被害に遭ってしまった場合、詐欺の手口によっては、金銭的な被害を受けたり、個人情報が悪用されたりする可能性があります。

しかし、迅速に対応すれば、被害の拡大を防ぎ、場合によっては被害を取り戻せることもあります。

では、Facebook詐欺に遭った際に取るべき具体的な対応策を紹介します。

Facebookの運営に通報する

Facebookで詐欺被害に遭った場合、まずはFacebookの運営に通報しましょう。

詐欺アカウントや不審なメッセージ、詐欺広告などを見つけた場合、Facebookには専用の通報機能が用意されています。

詐欺アカウントの場合は、プロフィールページの「…(その他)」メニューから「報告」を選び、不審な活動を通知できます。

また、不審なメッセージを受け取った場合も、メッセージの右上にある「報告」オプションから通報できます。

通報することで、詐欺師のアカウントが凍結され、他のユーザーが被害に遭うのを防ぐことができます。

怪しいと感じたらすぐに通報し、被害が拡大しないように対策を取りましょう。

警察に被害届を出す

Facebookで詐欺被害に遭い、金銭的な損失や個人情報の悪用が発生した場合は、警察へ被害届を提出しましょう。

特に、送金してしまった場合やアカウントを乗っ取られて悪用された場合は、サイバー犯罪対策を担当する警察の窓口に相談すると適切な対応を受けられます。

被害届を提出する際は、詐欺師とのやり取りのスクリーンショット、送金履歴、詐欺アカウントの情報など、できるだけ多くの証拠を用意しておくと捜査が進みやすくなります。

詐欺被害に遭ったことを誰にも相談せずに放置すると、さらなる被害を招く可能性があるため、早めに警察へ届け出を行い、適切な対応を取るようにしましょう。

弁護士と被害補填を検討する

Facebookで詐欺の被害に遭ってしまった場合は、弁護士に相談することも検討しましょう。

特に、詐欺師に大金を送金してしまったケースや、悪用された個人情報が金融詐欺などに使われた場合は、法律の専門家のアドバイスが役立ちます。

弁護士は、被害者の権利を守り、詐欺師や関係者に対して法的措置を取るためのサポートをします。

また、場合によっては金融機関や決済サービスを通じて返金請求ができる可能性もあるため、弁護士と相談しながら対応を進めましょう。

被害の状況によっては集団訴訟が行われることもあるため、同じような被害に遭った人がいないかを調べるのも有効です。

泣き寝入りせず、専門家とともにできる限りの対応を取ることで、被害の回復につながります。

\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/

※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。

※個人情報は、ご本人に連絡すること以外に一切利用しません。

まとめ

Facebookは便利なSNSですが、詐欺のリスクも伴います。

詐欺師は、フィッシング詐欺やなりすまし詐欺、ロマンス詐欺などさまざまな手口を使ってユーザーを騙そうとします。

特に、金銭の要求や個人情報の入力を促すメッセージには十分注意が必要です。

詐欺の被害を防ぐためには、不審な友達申請やメッセージを無視し、投稿の公開範囲を適切に設定しましょう。

また、個人情報をむやみに入力せず、怪しいキャンペーンや広告には慎重に対応することも被害を防ぐポイントです。

もしFacebookで詐欺に遭ってしまった場合は、すぐにFacebookの運営に通報し、状況に応じて警察に被害届を提出しましょう。

場合によっては弁護士と相談し、被害の補填を検討してください。

詐欺の手口を知り、適切な対策を講じることで、安全にFacebookを利用できます。

【Facebook詐欺の疑いがある方へ】

Facebook詐欺の相談先は、ファーマ法律事務所がおすすめです。

ファーマ法律事務所では、ネット詐欺に強い弁護士が無料で相談に乗ってくれます。

詳しくはファーマ法律事務所公式サイトをご覧ください。

▶ファーマ法律事務所の公式サイトはこちら

\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/

※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。

※個人情報は、ご本人に連絡すること以外に一切利用しません。

こちらの記事に掲載されている情報は 時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので予めご了承ください。

当サイトに掲載している情報は、運営者の経験・調査・知識に基づいて提供しており、できる限り正確で最新の情報をお届けするよう努めております。しかし、その正確性・完全性・有用性を保証するものではありません。

当サイトの情報を利用し、何らかの損害・トラブルが発生した場合でも、当サイト及び運営者は一切の責任を負いかねます。最終的な判断や行動は、閲覧者ご自身の責任において行っていただくようお願いいたします。

日本の法律に基づいた一般的な法的情報・解説を提供するものであり、特定の事案に対する法的アドバイスを行うものではありません。実際に法的な問題を解決する際は、必ずご自身の状況に応じて弁護士等の専門家に直接ご相談いただくようお願いいたします。

当サイトの情報は予告なしに変更・削除されることがあります。また、掲載された外部サイトへのリンク先なども、時間の経過や各サイト側の更新等によってアクセスできなくなる可能性があります。

本サイトの情報を利用・参照したことにより、利用者または第三者に生じたいかなる損害・トラブルに関して、当事務所は一切の責任を負いかねます。具体的な法的判断や手続きを行う際は、必ず専門家との個別相談を行ってください。