ネット広告が原因の詐欺被害が多発し、「ネット広告は詐欺だらけ」とも言われる状況です。

インターネット上には便利な広告があふれていますが、その中には消費者をだます悪質なものも少なくありません。

本記事では、法律事務所の視点からネット広告詐欺の実態と見分け方、そして万一被害に遭った場合の相談先について、専門的かつ分かりやすく解説します。

怪しい広告に惑わされないための知識を身につけ、安全にインターネットを利用しましょう。

【ネット広告詐欺の疑いがある方へ】

ネット広告詐欺の相談先は、ファーマ法律事務所がおすすめです。

ファーマ法律事務所では、ネット詐欺専門の弁護士が無料で相談に乗ってくれます。詳しくはファーマ法律事務所公式サイトをご覧ください。

▶ファーマ法律事務所の公式サイトはこちら

\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/

※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。

※個人情報は、ご本人に連絡すること以外に一切利用しません。

ネット広告が詐欺だらけと言われる理由

インターネット広告市場は急速に拡大していますが、その陰で詐欺的な広告も増加しています。

なぜネット広告は詐欺の温床になりやすいのでしょうか。

その構造的な問題と現状について解説します。

インターネット広告の構造と現状

インターネット広告市場は年々拡大しており、今や日本の広告費の50%以上を占める最大の広告手段になっています。

ネット広告はGoogleやSNSなどのプラットフォームを通じ、自動配信(プログラマティック広告)される仕組みが一般的です。

この巨大で複雑な広告エコシステムにより、企業は効率的に広告を出せますが、一方で悪質な広告も紛れ込みやすい土壌ができています。

広告配信はリアルタイム入札で自動化されており、掲載先サイトの品質を人手でチェックするのは困難です。

その結果、低品質なサイトや偽情報ページにも広告が表示されてしまうケースが増えています。

広告収入目的で作られたフェイクサイト(MFA: Made for Advertising)が大量生産され、そこにも正規の広告が流れて広告費が支払われている現状があります。

実際、AIの登場で1日に1,200本以上の偽記事を生成するサイトも現れ、米国では広告インプレッションの21%がMFAサイトに消費されているとの報告もあります。

つまりネット広告市場の拡大と自動化の裏で、悪質業者が利益を得る隙が生まれているのです。

「運用型広告」が詐欺の温床になりやすい仕組み

ネット広告の多くは「運用型広告」(プログラマティック広告)です。

これは広告主が設定した条件に基づき、AIやアルゴリズムが自動で広告を配信・最適化する仕組みです。

便利な反面、審査をすり抜ける悪質広告が出稿されやすいという課題があります。

実際、著名人になりすました投資詐欺広告がSNS上で氾濫し社会問題化した際、日本政府が異例の声明を出し、プラットフォーム企業に対策強化を求めたほどです。

運用型広告では一日に膨大な数の広告が入札・配信されるため、全てを人手でチェックするのは事実上不可能であり、その隙を突いて詐欺広告が紛れ込むのです。

日本政府もメタ社などSNS事業者の広告審査体制に苦言を呈し、2024年には広告審査基準の公表義務化など法整備の検討に乗り出しました。

しかし運用型広告の審査体制が追いつかず、消費者庁や総務省も「日本の社会・文化を理解した審査人員を十分に配置すべき」と指摘しています。

こうした背景から、運用型広告の仕組み自体が詐欺業者に悪用されやすい温床となっているのです。

SNS・動画アプリであふれる偽広告の実態

X(旧Twitter)やInstagram、YouTubeなどSNSや動画アプリでも、詐欺的な広告が多数見受けられます。

有名人の写真や番組のロゴを無断使用した投資勧誘、「スマホで簡単に○万円稼げる」と謳う副業広告などが典型です。

これらはユーザーのタイムライン上に巧妙に表示され、つい信じてクリックしてしまう人が後を絶ちません。

実態として、SNSをきっかけとした消費者トラブルが急増しています。

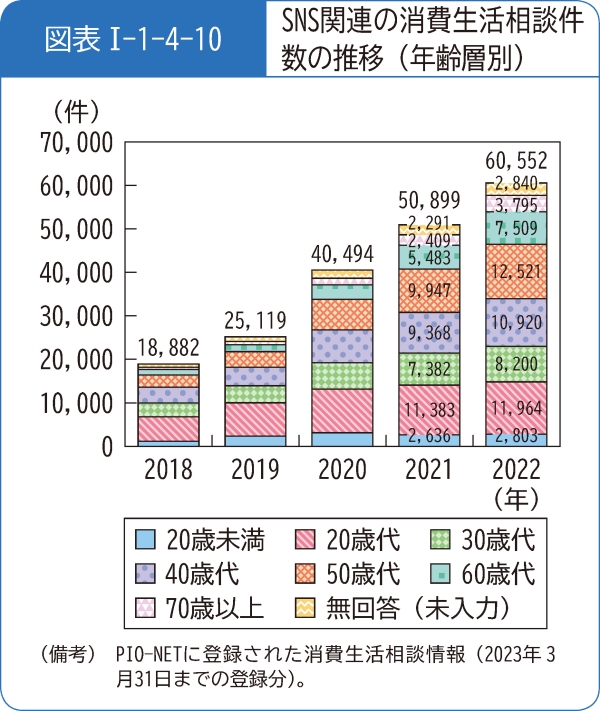

2022年にはSNS発の相談件数が6万552件と過去最多を記録し、幅広い年代で被害が発生しました。

またSNSでは著名人を名乗る投資詐欺広告も横行しており、「○○(著名人)が主催する投資セミナー」といった謳い文句で信用させ、架空の投資話に誘い込む手口が確認されています。

このようにSNS・動画系プラットフォームは拡散力が高いため、詐欺広告の温床になりやすいのが現状です。

\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/

※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。

※個人情報は、ご本人に連絡すること以外に一切利用しません。

ネット広告で多発している詐欺の手口リスト

インターネット広告を利用した詐欺の手口は年々巧妙化しています。

ここでは、実際に被害が多発している詐欺広告のパターンを紹介します。

これらの手口を知ることで、不審な広告に騙されるリスクを減らせるでしょう。

副業詐欺の広告(スマホで簡単/誰でも高収入)

「スマホで簡単に副収入!」「誰でも月○万円稼げる」といった副業募集の広告です。

一見魅力的ですが、登録料や教材費など名目でお金を払わせる詐欺が多発しています。

国民生活センターによれば、「1週間で○万円稼げる」とうたい高額なサポート契約を結ばせるケースや、「簡単な作業で高収入」とSNSで勧誘しコンサル契約をさせるケースなどが確認されています。

こうした広告に応募すると、「まずは会員登録料〇〇円が必要」などと言われ、支払っても一向に稼げず連絡が途絶える、という被害が典型です。

実際、2023年には「在宅スマホ副業で7日で20万円稼げる」と謳う業者に対し、消費者庁が虚偽・誇大広告を確認し注意喚起を行いました。

巧みな宣伝文句に惑わされ登録料等を支払ってしまうと、その時点で詐欺だったと気付いても返金は困難です。

「誰でも簡単高収入」副業広告は要注意で、一歩立ち止まって冷静に判断する必要があります。

タスク詐欺の広告(動画を見るだけ、いいねするだけ)

最近「動画を見るだけ」「『いいね』するだけで収入ゲット!」と宣伝する副業広告が急増しています。

SNSや動画アプリ上で、「隙間時間に簡単タスクで月◯万円」といった謳い文句で募集し、応募するとメッセージアプリ等で作業指示が届く仕組みです。

一連の流れは以下のようなものです(あくまでも一例)。

- STEP1:SNS上の広告をクリックし、副業サイトで応募(連絡先は不明なまま、まずはLINE等に登録させられる)。

- STEP2:「指定の動画を視聴」「投稿にいいねする」等の簡単なタスクをこなすと、本当に数百円〜のわずかな報酬が支払われる。

- STEP3:利用者が信用したところで、「高額報酬のタスクがある」と持ちかけられ、事前に手数料やデポジットを振り込むよう要求される。

- STEP4:指示通り1万円等を支払うと、一度は報酬上乗せで1万数千円が振り込まれ、ますます信用させる。

- STEP5:さらに高額なタスクや「チーム制」などと言われ、「あなたのミスで損失が出た」等の理由で追加の費用を次々要求される。

途中まで、わずかながら報酬が支払われる点が、この詐欺の悪質な点です。優良な副業案件のように見せかけ、信用しきったタイミングで牙をむくのです。

たとえば以下のように「副業名目で数十万を騙し取られる」といった事例が典型です。

警察によりますと、宇佐市内に住む50代の男性は1月21日、TikTokで「動画を見るだけでお金が稼げる」というバナー広告をクリックしたところ、LINEのトークルームに招待されました。

そして相手から指示されたアプリをダウンロードしてやり取りを続け、数回にわたり十数万円の報酬を受け取りました。

その後、相手から「指定した口座にお金を振り込めば、金額に応じて報酬が得られる」と言われ、男性は1月24日から29日にかけ、4回にわたってネット送金し、29万円をだまし取られました。

引用元:TikTokのバナー広告からLINEトークルームへ 副業名目で50代男性が29万円の詐欺被害 大分 | 大分のニュース|OBS NEWS|大分放送

わずかな報酬で信じ込ませる巧妙な手口であり、「簡単なタスクで稼げる」という広告には十分注意が必要です。

上記の事例のようなTikTok詐欺に関しては、こちらの記事をご覧ください。

投資詐欺の広告(著名人のなりすまし・偽の成功談)

最近特に問題視されているのが、著名人になりすました投資詐欺の広告です。

有名企業家や芸能人の写真・名前を無断使用し、「○○氏推奨の投資プログラムで億万長者続出!」などと謳った広告がSNSやウェブ上に表示されます。

興味を引かれクリックすると、全く無関係の詐欺サイトに誘導され、投資話を持ちかけられる仕組みです。

例えば、被害報告では「有名実業家前澤友作さんが絶賛する投資アプリ」との広告を見て登録したところ、実は詐欺業者で、多額の入金をさせられたというケースがあります。

また、森永卓郎や堀江貴文などの著名人が数千回も詐欺広告に登場したとの調査もあり、悪質業者は有名人の信用を悪用しているのです。

こうしたなりすまし投資広告は巧妙かつ悪質で、消費者庁や警察も注意を呼びかけています(2024年には前澤氏らがMeta社を提訴する事態にもなりました)。

有名人の名前が出てくる投資話の広告はまず疑ってかかり、金融商品取引業の登録があるか等を確認しましょう。

悪質なショッピングサイトへの誘導広告

ネット上には、一見普通の商品広告に見せかけて偽のショッピングサイトへ誘導する例も多発しています。

「人気ブランドが閉店セール半額!」などと広告を出し、クリックすると実在のデパート名やブランド名を騙ったニセ通販サイトに飛ぶケースです。

たとえば偽サイトの出現に伴い、株式会社キングジムでは以下のような注意喚起を公式サイトに掲載しています。

この度、株式会社キングジムの運営を装った偽の通販サイトの存在を確認いたしました。

このような偽の通販サイト(なりすましECサイト)を利用した場合、個人情報の不正取得や詐欺被害につながる恐れもありますので、ご注意ください。現在、弊社が運営に関与しているインターネット通販サイトは、以下の通りとなります。

これらの店舗以外の通販サイトについては、運営会社の概要として弊社の情報が記載されていても、弊社とは一切関係がございませんのでご注意ください。

利用者は安値に釣られてクレジットカード情報等を入力しますが、商品は届かず情報だけ盗まれてしまいます。

実例として、SNSで「有名デパートの閉店セール」広告を見てブランド品を注文したところ、詐欺サイトだったという相談事例が報告されています。

このように、広告経由で偽通販サイトに誘導されカード情報を漏洩してしまうケースが後を絶ちません。

対策として、広告をクリックする前にURLを慎重に確認し、公式サイトかどうか見極めましょう。

明らかに不自然に安い価格や日本語が不自然なサイトは疑ってかかり、個人情報やカード情報の入力は厳禁です。

リスティング広告型の詐欺(公式サイトを装う)

GoogleやYahoo!の検索結果ページ上部に表示される広告(リスティング広告)にも要注意なものがあります。

ユーザーが銀行名や官公庁名で検索した際、本来の公式サイトより先に偽サイトへの広告リンクが表示されるケースです。

例えば「○○銀行 ログイン」で検索すると、公式サイトそっくりのフィッシングサイトが広告枠に出てきて、ユーザーをだますといった手口が確認されています。

総務省の有識者会議でも、検索連動型広告で公式を装う詐欺サイト問題が議論され、広告事業者に審査基準の強化が要請されています。

消費者側からは広告と気づきにくく、表示されたタイトルだけで公式と思い込んでクリックしてしまうのです。

特に被害が多いのは、暗号資産交換所やFX業者の偽サイトです。

本物の名前で検索したのに、上位の広告リンクから偽物に誘導されIDやパスワードを盗まれる事件が起きています。

こうしたリスティング詐欺広告を避けるには、検索結果に表示されたURLをよく確認し、公式ドメインと一致するか見ることが重要です。

また、公式サイトは広告ではなくオーガニック検索の上位にも出てくるはずなので、慎重に見極めましょう。

ワンクリック詐欺・偽セキュリティ警告広告

インターネット黎明期からある「ワンクリック詐欺」も、今なお手口を変え広告で誘導されています。

アダルトサイトや出会い系サイトのバナーをクリックした途端、「会員登録完了。料金を支払え」といった画面が表示される詐欺です。

近年はさらに巧妙化し、「あなたのPCがウイルス感染しています!」という偽のセキュリティ警告を表示して不安にさせ、サポート名目で金銭をだまし取るケースも増えています。

パソコンでウェブサイトの閲覧等をしていると、「Microsoft」のロゴに併せて、「WindowsDefenderセキュリティセンター」や「検出された脅威:トロイの木馬スパイウェア」、「Windowsサポートへのお問い合わせ:(電話番号)」等の偽の警告(以下「偽警告」といいます。)が表示されるとともに、ピーといった警告音や「コンピュータのロック解除をするにはすぐにサポートに連絡してください」などのアナウンス(以下「警告音等」といいます。)が流れます。

引用元:宮崎県:【注意喚起】偽の警告表示に「Microsoft」のロゴを用いて信用させ、ウイルス駆除等を行うなどと称して多額の金銭を支払わせる事業者について

例えば、2023年に消費者庁が注意喚起した事例では、「Microsoftセキュリティ警告」を装う偽画面を出現させ、「サポートに連絡せよ」と電話番号を表示、電話した消費者に遠隔操作でネットバンキングから送金させるという悪質な被害が報告されました。

この偽警告・サポート詐欺の被害額は総額4億円以上とも言われています。

ポイントは、突然の請求画面や警告画面は無視することが最適だという点です。

身に覚えのない請求は法的にも支払義務がありませんし、ブラウザに出た警告は偽物である可能性が高いです。

焦って指示通り電話したり支払ったりしないよう注意しましょう。

画面が消えない場合は、ブラウザを強制終了またはPC再起動で対処できます。

警告音や表示に驚く気持ちもわかりますが、「冷静に無視」が鉄則です。

\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/

※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。

※個人情報は、ご本人に連絡すること以外に一切利用しません。

ネット広告詐欺の被害事例

詐欺広告の危険性を具体的に理解するため、実際に起きた被害事例を見てみましょう。

これらの事例は多くの人が実際に経験している事態であり、いつ自分の身に降りかかるかわからない現実の脅威です。

事例から学び、同様の状況に遭遇した際の備えとしましょう。

大学生が「動画を見るだけ」の副業広告で20万円の被害

ある大学生のケースでは、SNSで見かけた「動画を見るだけで稼げる」という副業広告に応募したことから被害が始まりました。

最初は指示通りに動画閲覧などの簡単なタスクをこなして数百円〜数千円の報酬を得ていたため、「本当に稼げるんだ」と信用してしまったのです。

しかし、その後「もっと稼げる高額案件がある」と持ちかけられ、保証金名目で数万円を振り込んだところから状況が一変しました。

さらに「ミスで損失が出た、穴埋め費用を払え」などと次々に理由を付けられ、最終的に合計20万円近くを支払わされてしまったのです。

国民生活センターの発表でも、「動画SNSを見るだけで報酬が得られる」という広告を信じて申し込んだ30代女性が、次第に高額な費用を払わされ100万円近い被害に遭った事例が紹介されています。

この大学生も同様に、巧妙な手口にはまり込んでしまいました。

「見ただけ」「押しただけ」で楽に稼げる話は無いことを肝に銘じる必要があります。

少しでもおかしいと感じたら、そこで止める勇気が大切です。

偽のショッピングサイトに誘導される

30代の消費者Bさんは、ニュースサイト上の「人気ブランドX 公式アウトレットセール!」というバナー広告をクリックしました。

表示されたサイトは一見ブランドXの公式通販に見え、通常の半額以下という価格に惹かれてクレジットカード決済で商品を購入。

しかし待てど暮らせど商品は届かず、連絡先にメールしても返答なし。

不審に思ったBさんがブランドXの公式ページを見ると、「偽サイトにご注意ください」との警告が…。

Bさんは偽通販サイトでカード情報を入力してしまい、後日カード不正利用で数十万円の被害まで受けてしまいました。

このように、広告→偽通販サイト→カード情報流出という流れで二次被害に遭うケースは後を絶ちません。

警察庁も「カード情報が悪意者に渡ると、不正ショッピングやキャッシングに悪用される可能性がある」と注意喚起しています。

\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/

※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。

※個人情報は、ご本人に連絡すること以外に一切利用しません。

詐欺だらけのネット広告の見分け方

上記のような詐欺広告に引っかからないために、怪しい広告を見分けるポイントを押さえておきましょう。

以下に挙げる特徴に当てはまる広告は要注意です。

これらのサインを知っておくことで、危険な広告に惑わされるリスクを大幅に減らすことができます。

「絶対」「簡単」「即金」など極端な言葉が使われている

ネット詐欺広告にはしばしば、「簡単」「絶対儲かる」「即日○万円」といった極端に魅力的なキーワードが踊っています。

副業詐欺のほとんどは「誰でも」「簡単に」「短時間で」といった甘い文句を含むキャッチコピーを使うのが特徴です。

例えば「スマホをタップするだけで月収50万円可能!」「1週間で10万円稼げた方法公開中」等々です。

常識的に考えて、楽な作業で誰もが大金を得られるなら皆もうやっていますし、わざわざ広告で募集する必要もありません。

「そんなうまい話は実在しない」という基本を思い出しましょう。

広告でこのような言葉を見たら、一旦冷静になり「本当かな?」と疑うことが肝心です。

極端な謳い文句=詐欺広告のサインだと認識してください。

著名人の名前や写真を無断使用している

広告に有名人の写真や名前が出ている場合も警戒が必要です。

その有名人が本当に関与している保証は全くありません。

むしろ詐欺広告では無断使用がほとんどで、本人は関与していないケースばかりです。

実際、著名人を名乗る投資詐欺広告が社会問題化し、登場回数最多は経済アナリストの森永卓郎さんで3000回以上との調査もあります。

「○○さん絶賛!」などと広告にあれば、その○○さんの公式情報発信やニュースを確認してみましょう。

大抵は公式声明で「そのような広告は偽物です」と注意喚起されています。

勝手に著名人を使う広告業者にロクなものはないと心得てください。

信頼させるための悪質な手口です。

広告クリック後、説明が曖昧なまま個人情報入力を求められる

広告をクリックして飛んだ先で、具体的なサービス内容の説明がないまま登録フォームや個人情報入力を要求してくる場合も要注意です。

普通、まともなサービスなら利用規約や会社概要、料金体系など詳しい説明があります。

それがなく「まずは名前と連絡先を」などと言ってくるのは、情報を先に抜き取ろうとする詐欺の可能性が高いです。

実際、タスク副業詐欺の事例でも被害者は「相手方の名前や連絡先もわからないまま、指示通り作業をしてしまった」と証言しています。

まともなビジネスなら運営会社や連絡先が明示されているべきですが、詐欺広告に誘導されると相手の正体を隠したまま個人情報や支払い情報を取ろうとしてきます。

相手が誰か不明な場合は、絶対に安易に個人情報を開示してはいけません。

住所・氏名・電話・銀行口座・免許証写真などを求められたら、それだけで赤信号と思ってください。

LP(ランディングページ)と広告内容が一致しない

広告に書いてあった内容と、クリックして移動した先のページ(ランディングページ)の内容が食い違っている場合も疑わしいです。

例えば広告では「無料」と書いてあったのに、遷移先では有料サービスの申込みページだった、広告で見た商品とLPの商品が別物だった、等です。

こうしたおとり広告的な手口は景品表示法でも問題視される不当表示です。

しかし悪質業者は海外サーバーでLP内容を途中から差し替えるなど手段を使い、広告審査時とユーザー閲覧時で違う情報を出すこともあります。

Meta社(Facebook)の回答でも、広告主がランディングページ側の内容を後で変更する場合、審査が追いつかない課題があるとされています。

要は「こんなはずではなかった」と感じたら、その場で利用を中止することです。

広告どおりでないサービスに付き合う必要はありません。

矛盾を感じたら、「話が違う」と思って引き返しましょう。

画面が広告だらけで「閉じる」や「戻る」操作がしにくい

クリックした先のページで、次々にポップアップが開いたり広告バナーだらけで閉じにくい場合、そのサイト自体が悪質です。

正常な企業サイトや公式通販ならそんなユーザビリティを阻害することはしません。

画面を埋め尽くす警告表示や「○○してください」ポップアップ連発は、フィッシング詐欺やワンクリック詐欺サイトの典型挙動です。

もし閉じ方が分からず焦っても、決して誘導に従って電話をかけたりボタンを押したりしないでください。

一旦PCやスマホ自体を再起動するか、タスクマネージャー等でブラウザを強制終了すれば大抵の場合は消えます。

戻るボタンを連打しても埒が明かない場合は、デバイスの物理ボタンや強制終了で対処しましょう。

それくらいしないと消えない画面自体が異常であり、悪質サイトに違いないという判断ができます。

\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/

※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。

※個人情報は、ご本人に連絡すること以外に一切利用しません。

なぜネット広告の詐欺がなくならないのか

これだけ問題視されながら、ネット上から詐欺広告が無くならないのには構造的な理由があります。

ここでは背景にある要因を解説します。

この仕組みを知ることで、私たち利用者が自己防衛の意識を高める必要性が理解できるでしょう。

広告審査体制の限界(プラットフォーム側の監視不十分)

GoogleやFacebookなど大手プラットフォームは、ポリシーに違反する広告を禁止しています。

しかし現実には、自動化された膨大な広告出稿を全てチェックするのは限界があります。

悪質業者も審査をすり抜ける手口を巧妙化させており、AIを欺く画像加工や表記揺れなどで検知を逃れています。

プラットフォーム側も後追いでアカウント停止等の対応はしますが、イタチごっこの状態です。

日本政府も事態を重く見て、広告の事前審査基準の策定・公表義務化や、迅速な削除体制の法整備を検討し始めました。

しかしそれでも違反広告がゼロになる保証はなく、利用者一人ひとりが用心するほかありません。

プラットフォーム監視には限界がある以上、「完全に安全な広告ばかり」とは考えず、自衛する意識が必要です。

景品表示法の規制範囲の狭さと責任の回避構造

日本には景品表示法という、誇大広告を規制する法律があります。

しかしこの法律の運用上の限界も指摘されています。

従来の景表法では、虚偽表示に対する直接的な制裁規定がなく、行政処分(措置命令)を出すだけでした。

違反業者も命令に従えば罰金等は免れるため、実質的な抑止力に乏しかったのです。

近年の改正で課徴金制度が導入され多少の改善はありましたが、それでも海外業者や匿名業者には適用が及びません。

また広告媒体(プラットフォーム)は「表示主体」でないため直接の法的責任を負わない構造もあります。

広告主→代理店→媒体と分業化されている中で、誰もが自分の責任を限定しがちであり、結果としてグレーな広告が出回り続ける土壌となっています。

要するに、現行法では取り締まりきれない抜け穴があるのです。

悪質業者はそこを突いて巧妙に逃げ、被害者だけが泣き寝入りとなるケースもあります。

規制強化と国際協力が求められますが、現状では法の網をかいくぐる詐欺広告が残ってしまっています。

生成AIにより詐欺サイトが大量生産されている現実

前述したように、ChatGPTなど生成AIの登場で、詐欺コンテンツや偽サイトを作るコストが劇的に下がりました。

人手では時間のかかる記事生成や画像編集が自動化され、詐欺業者は短期間で無数のサイトや広告パターンを生み出せます。

これに対し、法執行やプラットフォーム側の対応は後手に回りがちです。

またAIは次々と新しい表現を生み出すため、既存のフィルタでは検知できないケースも増えています。

例えばAIが捏造した有名人コメントや偽レビューなど、判別には高度な分析が必要です。

AI対策の遅れが、詐欺広告大量生産を許している現実があります。

この攻防は今後も続くでしょう。

利用者側も、「情報源が不明瞭でやたら具体的な成功談」などAI臭を感じたら、その広告を疑うリテラシーが必要です。

AI生成らしい不自然さ(例:文章が妙に回りくどい、画像に違和感がある)にもアンテナを張り、自ら守る意識が求められます。

収益モデルが広告依存のままであることのリスク

インターネット上の多くの無料サービスやウェブサイトは、広告収入を主な収益源としています。

この広告依存モデル自体にもリスクがあります。

サイト運営者は収入のためにより多くの広告を載せざるを得ず、ユーザーの嫌がるような広告でも受け入れてしまう誘惑があります。

また、アクセス数さえ伸ばせば中身はどうでも広告収入が得られるため、極端な釣りタイトルやフェイクニュースが横行する温床にもなっています。

健全なサービス提供より広告クリック誘導が優先されると、どうしても悪質な手法に手を染める業者が出てきます。

ネット全体が広告に過度に依存している現状は、詐欺広告が無くならない根本背景と言えるでしょう。

最近はサブスクリプションモデルなど広告以外の収益多様化も模索されていますが、すぐには変わりません。

ユーザー側としては、「無料の裏には広告あり」と認識し、むやみにクリックしないリテラシーが求められます。

収益モデルが広告頼みである以上、完全に詐欺広告を排除するのは難しい現実を踏まえ、自衛することが重要です。

\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/

※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。

※個人情報は、ご本人に連絡すること以外に一切利用しません。

ネット広告詐欺に遭わないための対策

それでは、私たち利用者が詐欺広告の被害に遭わないために具体的にできる対策をまとめます。

日頃から以下のポイントを習慣づけることで、かなりのリスクを減らすことができます。

自分の身を守るための実践的な方法を身につけましょう。

広告を信用する前に必ず情報の出典を確認する

広告に何か魅力的なことが書いてあっても、すぐ鵜呑みにせず「その情報はどこが言っているのか」確認しましょう。

例えば「○○成分で劇的ダイエット成功!」とあれば、その根拠となる専門機関の発表や論文があるか調べてみるのです。

投資案件なら金融庁サイトで業者登録を探したり、商品なら公式サイトのニュースリリースを見たりします。

広告しか情報源がない話は基本信用しないことです。

国民生活センターも「SNSの儲け話に安易に乗らず、まず周囲や公的機関に相談を」と呼びかけています。

広告はあくまで宣伝であり、中立的な第三者情報ではありません。

必ず裏を取るクセをつけましょう。

それだけで多くの詐欺を見抜けます。

クリック前にURL・ドメインをチェックする習慣を持つ

広告リンクをクリックする前に、ブラウザ下部などに表示されるURLを確認しましょう。

公式サイトのドメインと一致しているかが重要なポイントです。

例えば「政府機関○○省」を名乗る広告なら、遷移先は「*.go.jp」で終わるはずです。

全く異なるドメインなら偽物確定です。

URLを見ずにクリックすると、フィッシングサイトに誘導されても気づけません。

スマホではURL確認がしにくいですが、長押しなどでリンク先をプレビューするか、一度Google検索するなど工夫しましょう。

普段から正規サイトのURLを把握しておくのも有効です(銀行や通販、自分がよく使うサービスの公式ドメインは覚えておく)。

「http://」で始まる非SSLサイトも要注意です。

URLはデジタルの住所、ここを確認する習慣だけでも被害を大幅に減らせます。

怪しい広告はブロック・通報・フィルター設定で非表示にする

明らかに怪しそうな広告に出会ったら、クリックせず広告ブロックや通報の対応を取りましょう。

ブラウザの拡張機能(AdBlock等)を利用すれば、多くの悪質広告を非表示にできます。

またXやFacebookでは広告右上のメニューから「この広告を報告」「表示しない」を選択できます。

プラットフォーム側も報告が集まれば当該広告を排除してくれます。

セキュリティソフトやDNSフィルタリングサービスでも、フィッシングサイトを自動的にブロックしてくれるものがあります。

例えばトレンドマイクロの「詐欺広告の見分け方と対策」では、URLスキャン機能を使って安全に利用する方法を紹介しています。

こうしたツールを賢く使い、危険な広告自体を目にしない環境を作るのも有効です。

セキュリティ対策ソフトを導入しフィッシング防止を強化する

PCやスマホに信頼できるセキュリティ対策ソフト(アンチウイルスソフト)を入れておくことも大切です。

最近の製品はウイルス検知だけでなく、フィッシングサイトや悪質サイトへのアクセスブロック機能が充実しています。

実際、IPA(情報処理推進機構)も「パソコンに偽警告が出ても、ウイルス感染はしていない。

偽警告画面を閉じるだけで対処できる」としつつ、日頃から最新の対策ソフトで防御するよう推奨しています。

特にワンクリック詐欺や偽警告系は、対策ソフトが警告してくれる場合が多いです。

うっかりクリックしてもブロックされ被害を防げたケースも少なくありません。

無料のものでも良いので導入し、常にアップデートしておきましょう。

セキュリティソフトはデジタル世界の盾です。

自衛策として有効に使ってください。

特商法表記や会社概要の有無をチェックする

ウェブ広告をクリックして飛んだ先が通販サイトやサービス申込みページの場合、まず「特定商取引法に基づく表示」や「会社概要」のページリンクを探しましょう。

これは日本の事業者なら法律で表示が義務付けられている項目です。

ここにきちんと住所・法人名・連絡先が書かれているか確認します。

もし見当たらない、あるいは明らかに嘘臭い住所(存在しない番地等)やフリーメールのみの連絡先だった場合、そのサイトは極めて怪しいです。

逆にきちんと会社名があれば、法令遵守の意識がうかがえ一定の安心材料になります(もちろん社名をネット検索して評判を確認することも必要です)。

定期購入詐欺サイトでは、この特商法表記がなかったり極めて分かりにくい場所に小さく書かれていることが多々あります。

ですので、最初にここを見る習慣をつければ早期に怪しさに気付けます。

法的表示を怠っている時点でまともではないので、そういうサイトからは即座に離脱するのが賢明です。

\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/

※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。

※個人情報は、ご本人に連絡すること以外に一切利用しません。

広告に騙されたと感じたときの相談先

もし詐欺的な広告に引っかかってしまった場合でも、諦めず適切な対処を取ることが重要です。

素早く相談することで被害の拡大を防いだり、返金などの救済措置を受けられる可能性もあります。

信頼できる相談先を知っておきましょう。

消費生活センター・消費者ホットライン(188)

まず頼りになるのが、お住まいの地域の消費生活センターです。

ここには消費生活相談の専門相談員がいて、悪質商法の被害について助言や行政処置の手続きを手伝ってくれます。

電話は全国共通の消費者ホットライン「188(いやや!)」にかければ、最寄りのセンターにつながります。

例えば定期購入の解約交渉や、事業者への苦情申し出なども代わって行ってくれる場合があります。

消費生活センターは公的機関なので安心して相談できますし、相談は無料です。

特に被害額が小さい場合でも放置せず、今後の被害防止のため情報提供する意味でも連絡してみましょう。

「これっておかしいかな?」という確認レベルの問い合わせでも構いません。

188番は困った消費者の駆け込み寺です。

恥ずかしがらず早めに相談してください。

警察のサイバー犯罪相談窓口(#9110)

悪質な詐欺広告に引っかかり金銭被害が発生した場合は、警察への相談・被害届提出も検討しましょう。

各都道府県警察には「サイバー犯罪相談窓口」が設置されており、電話番号は警察相談専用ダイヤル「#9110」で案内してもらえます(緊急性が高い場合は110番)。

警察に相談すれば、詐欺業者の捜査が行われる可能性もあります。

「警察沙汰にするほどでは…」と迷うかもしれませんが、詐欺は立派な犯罪です。

特に振り込んでしまったお金を取り戻すには警察の力が不可欠な場合があります。

警察庁も近年サイバー犯罪取り締まりに力を入れており、ワンクリック詐欺サイトの摘発や国際捜査協力も進んでいます。

証拠(スクショやメールなど)を保存しておき、できるだけ早めに最寄りの警察署か#9110に相談しましょう。

弁護士・司法書士による法的サポート

被害額が大きかったり、業者と交渉が必要な場合は、法律のプロである弁護士や司法書士への相談・依頼も有効です。

弁護士であれば代理人として契約解除や返金請求の交渉を代行できます。

事実、何度も返金拒否されていたケースでも、弁護士が介入した途端相手が応じたという例は少なくありません。

特に被害額が高額の場合は早めに弁護士に相談することをおすすめします。

重要なのは、絶対に「返金保証します」などとうたう怪しい業者に頼まないことです。

それ自体が二次被害(詐欺)のおそれがあります。

必ず有資格の弁護士または認定司法書士に相談してください。

各地の弁護士会や法テラスで無料相談を実施していることもあります。

法律専門家の力を借りれば、泣き寝入りせず適切な法的措置が取れるでしょう。

クレジットカード会社・金融機関への連絡

偽サイト等でクレジットカード情報や銀行口座情報を渡してしまった場合は、カード会社や銀行にすぐ連絡しましょう。

カードなら緊急停止し再発行、銀行口座なら不正引き出し監視や変更手続きなどを行ってくれます。

カード情報が漏れると不正利用で勝手に買い物や借入をされる可能性があります。

被害に遭っていなくても、「もしかして漏れたかも?」と思ったら念のため連絡してください。

早期対応すれば被害を防げるケースもあります。

カード会社への届け出が遅れると、不正利用された際の補償が受けられない場合もありますので注意です。

金融機関はセキュリティのプロですから、状況を説明すれば適切なアドバイスや対処をしてくれます。

お金に直結する情報を渡してしまったら、迷わず金融機関に相談・連絡しましょう。

\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/

※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。

※個人情報は、ご本人に連絡すること以外に一切利用しません。

よくある質問

ネット広告と詐欺に関して多くの人が抱きがちな疑問について、わかりやすく回答します。

これらの疑問への理解を深めることで、より安全にインターネットを利用できるようになるでしょう。

ネット広告は本当に詐欺ばかりなのか?

すべてが詐欺広告というわけではありません。

大手企業の商品や公共サービスの正規広告ももちろんたくさん出ています。

ただし、消費者センターへの相談を見るとネット広告がきっかけのトラブルは年々増えており、「詐欺まがいの広告が多い」と感じるのも無理はありません。

特にSNS関連の相談は2022年に6万件を超え過去最多、その多くが広告や勧誘を発端とする被害でした。

要するに、「玉石混交」の状態なのです。

優良な広告に紛れて悪質な広告も多数存在します。

健全な広告だけを選別するのは難しいため、ネット広告=まず疑ってかかるくらいの姿勢が安全といえます。

信頼できる発信元か、内容は妥当か、慎重に見極めましょう。

「初回無料」「動画を見るだけ」は全部詐欺なの?

必ずしも全部が詐欺とは限りませんが、非常に注意が必要なジャンルです。

初回無料は本当にお試しだけで解約できる良心的なサービスもありますが、悪質業者が「無料」と見せかけ実は定期購入に誘導するケースが多発しています。

同様に「〜するだけ副業」も、実際に稼げる副業(アンケートモニター等)が無いわけではありませんが、昨今の相談急増ぶりを見ると大半は詐欺絡みと考えておいた方がいいでしょう。

特に「誰でも簡単に高収入」というニュアンスが強いものはアウトだと思ってください。

無料や簡単を強調してくる広告ほど警戒を強め、裏に隠れた条件やリスクを探すクセを付けましょう。

冷静に考えメリットばかり強調でデメリットが見えない話は信頼できません。

見覚えのない広告から請求が来たけどどうする?

まず落ち着いてください。

それは典型的なワンクリック詐欺や架空請求の手口です。

見覚えが無い=契約していないのですから、お金を払う義務は一切ありません。

無視するのが一番です。

決して相手に連絡を取ったり、「解約したい」などと返信しないでください。

相手はあなたの反応を待っています。

無視し続ければ諦めるでしょう。

不安な場合は、消費生活センターや警察に相談してください。

「無視でOK」と専門家から太鼓判をもらえば安心できるでしょう。

実際Yahoo知恵袋などでも「ワンクリック詐欺です、無視で良いです」という回答が多数見られます。

請求書や督促メールが来ても、裁判所から正式な特別送達(支払督促など)が来ない限り無視で問題ありません。

心配なら警察に情報提供しておけば安心です。

SNS上で見た副業広告は本物か偽物か見極めるには?

SNS副業広告の見極めは難しいですが、以下をチェックしましょう。

- プロフィール:広告主(投稿者)のプロフィールや過去投稿を確認。本当に実在の人物・企業か、不自然な点はないか。新規アカウントで副業話ばかりなら怪しいです。

- 実績の証拠:「○万円稼いだ」とあれば、その証拠(振込明細など)は提示されているか。往々にして画像が加工だったりします。

- 連絡手段:DM誘導やLINE登録のみで進めようとするなら要注意です。公式サイトや電話窓口が無いビジネスは信頼性に欠けます。

- 前払い要求:参加料や教材費を要求されたら詐欺濃厚です。副業であなたがお金を払う理由は本来ありません。

- 口コミ:広告内容を検索してみましょう。同じ文言で被害報告がないか、誰か警鐘を鳴らしていないか確認します。

総じて、「すぐには信じない、調べる」が鉄則です。

SNS広告は演出や虚偽も自由自在なので、疑ってちょうど良いくらいに思ってください。

少しでも引っかかる点があれば深入りしないことです。

自社広告が詐欺サイトに出ていた場合の対応方法は?

もし自社(あなたの会社)の広告が意図せず不適切なサイトに表示されているのを発見したら、速やかに広告配信事業者に連絡して掲載先の除外を依頼しましょう。

Google広告なら「プレースメント除外」設定、DSP利用なら担当代理店に具体的URLを伝えてブロック対応してもらいます。

あわせてブランドセーフティツール(アドベリフィケーション)を導入し、今後不適切媒体に配信されないようフィルタリングを強化すべきです。

必要に応じて、自社の公式発表で「弊社広告が不適切なサイトに掲載されていたが当社はそのサイトと無関係」と表明し、誤解を防ぐことも検討します。

JARO(日本広告審査機構)等に相談し、業界的に問題提起するのも一策です。

とにかく泣き寝入りせず、原因究明と再発防止策を講じましょう。

広告ネットワークを変更することも視野に、代理店任せにせず自衛する姿勢が大事です。

自社の信用を守るため、広告掲載先のチェックはこれから必須の時代と言えます。

\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/

※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。

※個人情報は、ご本人に連絡すること以外に一切利用しません。

まとめ

インターネット広告には便利で有益なものも多い一方、詐欺まがいの悪質な広告が数多く紛れ込んでいるのが現状です。

本記事で見てきたように、副業詐欺・投資詐欺・フィッシング詐欺など手口は多様ですが、共通しているのは「利用者の油断や欲を巧みに突いてくる」点でしょう。

「おかしいな」と思ったら疑う勇気、すぐ調べる慎重さが何よりの防御策です。

ネット広告を完全に避けることは難しくても、自分で見極めて対処する力を身につければ怖がる必要はありません。

政府や業界も対策を強めていますが、最後に自分を守るのは自分です。

ぜひ本記事の内容を頭の片隅に置き、怪しい話には引っかからないようにしてください。

万一被害に遭ってしまったら、一人で抱え込まず速やかに公的機関や専門家に相談しましょう。

適切に対応すれば被害回復できるケースもあります。

泣き寝入りは相手の思うツボです。

情報社会を賢く生き抜くため、ネット広告と上手に付き合っていきましょう。

便利なサービスの恩恵を享受しつつ、悪質なものにはNOと言える目を養ってください。

皆さんの消費生活が安全で充実したものになることを願っています。

もし少しでも不安に感じたら、遠慮なく消費者ホットライン188番に連絡してみてください。

それでは、くれぐれもお気をつけてネットをご利用ください。

【ネット広告詐欺の疑いがある方へ】

ネット広告詐欺の相談先は、ファーマ法律事務所がおすすめです。

ファーマ法律事務所では、ネット詐欺専門の弁護士が無料で相談に乗ってくれます。詳しくはファーマ法律事務所公式サイトをご覧ください。

▶ファーマ法律事務所の公式サイトはこちら

\累計1,000人以上がLINE無料相談を利用/

※LINE登録後こちらからのお電話やしつこい勧誘連絡をすることは一切ありません。

※個人情報は、ご本人に連絡すること以外に一切利用しません。

こちらの記事に掲載されている情報は 時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので予めご了承ください。

当サイトに掲載している情報は、運営者の経験・調査・知識に基づいて提供しており、できる限り正確で最新の情報をお届けするよう努めております。しかし、その正確性・完全性・有用性を保証するものではありません。

当サイトの情報を利用し、何らかの損害・トラブルが発生した場合でも、当サイト及び運営者は一切の責任を負いかねます。最終的な判断や行動は、閲覧者ご自身の責任において行っていただくようお願いいたします。

日本の法律に基づいた一般的な法的情報・解説を提供するものであり、特定の事案に対する法的アドバイスを行うものではありません。実際に法的な問題を解決する際は、必ずご自身の状況に応じて弁護士等の専門家に直接ご相談いただくようお願いいたします。

当サイトの情報は予告なしに変更・削除されることがあります。また、掲載された外部サイトへのリンク先なども、時間の経過や各サイト側の更新等によってアクセスできなくなる可能性があります。

本サイトの情報を利用・参照したことにより、利用者または第三者に生じたいかなる損害・トラブルに関して、当事務所は一切の責任を負いかねます。具体的な法的判断や手続きを行う際は、必ず専門家との個別相談を行ってください。